Lateinische Texte in und um die Morizkirche

Kirchen, vor allem die älteren Kirchen wie die Morizkirche, sind von Anfang an eine Fundgrube für Texte in lateinischer Sprache gewesen. Die Gründe wurden wiederholt dargelegt. An Textarten findet man prinzipiell Epitaphien, Gründungsinschriften, Bibelzitate, Glockeninschriften und ähnliche Texte. Interessant ist vor allem auch das Epitaph für die Eltern Casimirs und die Vita des Namenpatrons Mauritius.

Bei der Morizkirche befinden sich außen auch Bauinschriften, im Inneren vor allem zahlreiche Epitaphien, die auf einer eigenen Unterseite behandelt werden

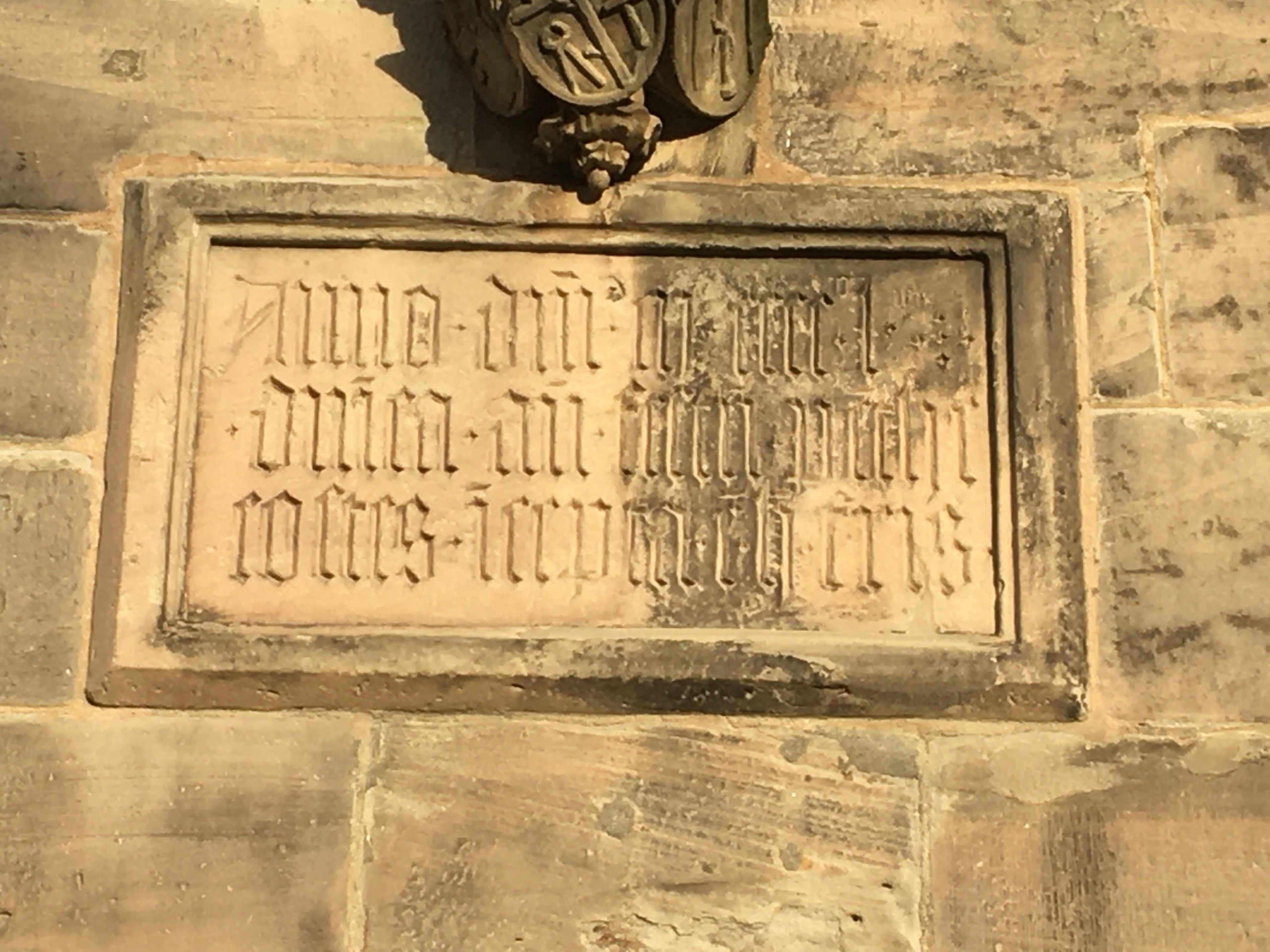

Interessant ist vor allem die lateinische Bauinschrift unterhalb des Christopherus am Nordturm:

zu entziffern sind (in gotischen Minuskeln) die Buchstaben:

zu entziffern sind (in gotischen Minuskeln) die Buchstaben:

Anno – dom – m- cccc -l-

– dnica – an – festu – pethe

costes – icepta – e- h – tris

der Text ohne Abkürzungen:

Anno domini MCCCCL dominica ante festum penthe/costes incepta est haec turris

Kennzeichnend für Minuskelschriften ist, dass sie im Unterschied zu Majuskeln bei einer Reihe von Buchstaben Ober- und Unterlängen aufweist. Typisch sind die „gebrochenen“ (vgl. Fraktur) Bögen bei den Buchstaben, die also nicht oben und unten (z. B. bei „a“) gerundet sind. Die gotische Minuskel löste ab dem 13. Jahrhundert in Handschriften die karolingische Minuskel ab und wurde – wie hier – auch für Inschriften eingesetzt. Daneben werden als Minuskeln auch Texte in Kleinbuchstaben bezeichnet, eine Majuskelschrift dagegen eine ausschließlich aus Großbuchstaben bestehende Schriftart, wie es z. B. bei der Gründungsinschrift am Casimirianum zu sehen ist.

Eingemeißelte Inschriften sind natürlich aufwändig, weshalb sich häufig Abkürzungen (Abbreviaturen) finden wie A.D. für Anno Domini. Man unterscheidet Suspension, die Weglassung von Buchstaben am Wortende, die durch Punkt, Überstreichung etc. deutlich gemacht wird, und Kontraktion, das Weglassen von Buchstaben im Mittelteil, die durch Überstrich ersetzt werden können wie der „-“ bei „dm“ in Zeile 1 für domini.

Übersetzung:

Im Jahre des Herrn 1450 am Sonntag vor Pfingsten ist dieser Turm begonnen worden.

Kommentar:

dominica: [vgl. ital.: domenica = Sonntag] dominica [dies] = Sonntag (dieser letzte Sonntag vor Pfingsten – „Exaudi“ – weist schon auf das nahe Pfingstfest hin. Im Zentrum steht die Erwartung des Heilshandelns Gottes, was gut zu einem Baubeginn – also der Erwartung des Turmes und des Glockengeläuts – passt. 1450 fiel dieser Sonntag auf den 17. Mai. Es ist der letzte Sonntag vor (=ante), nicht nach Pfingsten, wie auf der Infotafel vor dem Casimirianum zu lesen ist. Dies ist aber nur ein Flüchtigkeitsfehler, denn danach wird richtigerweise „Exaudi“ genannt. Erstaunlich ist aber, dass der Fehler vor dem Casimirianum offenbar nie einem Lehrer aufgestoßen ist.

penthecostes: [eigentlich: pentecoste; hier der griechische Genitiv: pentecostes] Pfingsten (ursprünglich wurde Schawuot, das jüdische Erntedankfest, das 50 Tage, also sieben Wochen plus einen Tag, nach dem Pessachfest gefeiert wird, altgriechisch als ἡ πεντηκοστή bezeichnet; im späten 4. Jahrhundert kommt der Brauch auf, die einzelnen Stationen der Passions- und Ostergeschichte an besonderen Terminen gottesdienstlich zu feiern; in diesem Zusammenhang wurde auch die pentekostḗ-Festzeit nach Ostern aufgegliedert und der 50. Tag als Fest, Pfingsten, begangen)

festum: der Feiertag; ansonsten dies festa: Festtag (vgl. dt. Festivität nach lat. festivitas)

Daneben gibt es noch eine deutsche Bauinschrift zu dem gotischen Nachfolgebau einer romanischen Kirche an dieser Stelle (vgl. dazu vor allem Morsbach / Titz S. 187 ff.) Entsprechend vgl. bei Wikipedia: „1520 begann der Ersatzneubau des Langhauses“.

Text (nach: Habel: Informationstafel über dem Nordeingang)

Text (nach: Habel: Informationstafel über dem Nordeingang)

Nach Christi geburt 1520 / Am montag nach dem pfin/gsttag ist dieser bau angehobe

Quellen:

https://www.coburgmarketing.de/kultur-erleben/sehenswuerdigkeiten/kirchen

Morizkirche (Coburg) – Wikipedia

Coburger Landeskirche – Historisches Lexikon Bayerns (historisches-lexikon-bayerns.de)

Literatur:

Hans-Ludwig Oertel Klaus Wunderer: Salve! ein Spaziergang auf der Suche nach lateinischen Inschriften an Coburger Gebäuden und Gedenksteinen; Coburg 2014; S. 26 ff.

Zuschriften bitte an: Coquus22@gmail.com (Administrator)

Bitte besuchen Sia auch die gleichlautende Seite bei Facebook: Coburgum Latinum

zurück zur Prima Pagina